過去のアグアドの記事に引き続き、アルカンヘル・フェルナンデスの特徴をまとめます。

私は鑑定士ではありませんので、この記事に書いたことを根拠に楽器の真贋判定はしないで下さい。

本物の可能性があるものに対して偽物と言ってしまうのは、名誉毀損の可能性があります。

名誉毀損の定義の話をします。

(これまた門外漢ですが)

- 情報が虚偽かどうか

- 真実だとしても、公然の場で指摘して良い内容かどうか

上記に触れないように、あくまで一般論として、「よく出回っているアルカンヘルは、こういう特徴がある」という話を書きます。

アグアドの際は、記事を書いた後に謎の非通知着信があったので、怖いです。

この記事を書くにあたって、国内ギターショップの画像をお借りしています。

茨木六弦堂

島村楽器

無断転載につき、問題がありましたら直ちに削除致します。

その際は、お手数ですが問い合わせフォームよりご連絡頂けますと幸いです。

(一般的に)ネック裏の反り・ねじれ防止の黒檀は埋め込まれていない

アルカンヘル・フェルナンデスのギターのネックは、補強材が埋め込まれていないことが多いです。

ホセ・ラミレスや桜井・河野ギターのネックには、黒檀の補強が入っております。

補強が音に対してマイナスと感じたことはありません。

(そもそもネックの表に黒檀が貼っていますので)

(一般的に)ブリッジには装飾がある

アルカンヘル・フェルナンデスのブリッジには、装飾が施されていることが多いです。

(弦を巻き付ける部分)

このブリッジは、初期作品を探せば装飾がない例外もありそうです。

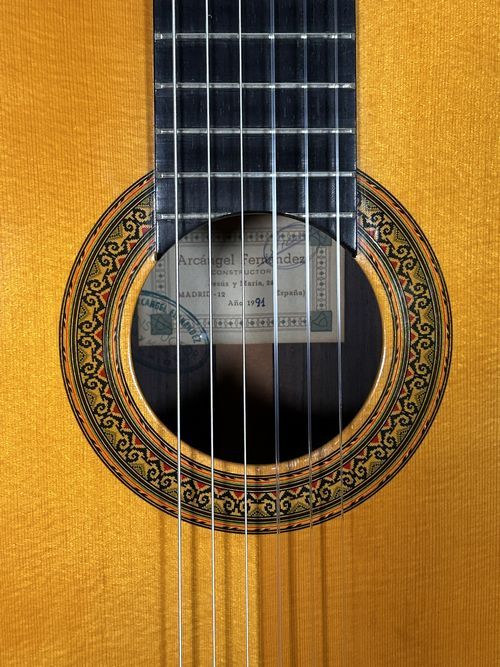

目の詰まった、均一な最上級のスプルースが使われる

アルカンヘル・フェルナンデスの表面板は、木目が均一に詰まった最上級のスプルースが使われています。

(離れて見ていると、一見のっぺりして見えます)

ネット上を調べますと、初期作品には色焼けがまだらな個体もありました。

これはかなり珍しい例外と思われます。

(日焼けのまだらさは、フリッツ・オベール等のドイツ系ほどではありません。ホセ・ルビオに近いです。)

現代ギター等のインタビューで、アルカンヘル・フェルナンデス自身が「ベアクローが出ている材は表面板に使わない」と答えているのを見たことがあります。

私の印象です。

ベアクローや木目の模様があっても、材としての「音の良し悪し」を決めるものではないと思っています。

ただ、スプルースの模様がある時点で強度は均一でなくなるため、「製作においてのコントロールのしにくさ」と「弱い部分から割れが発生するリスク」があります。

これを嫌って、アルカンヘルはベアクローや杢がない均等でまっすぐなスプルースを選定していたと思われます。

アルカンヘルは、実物を見ずに買ってはいけない

名器と言われるギターの中でも、アルカンヘルは実物を見ずに(弾かずに)買ってはいけません。

(他のギターもそうですが、アルカンヘルは特に)

物欲に冷水を浴びせるような内容で申し訳ないです。

これは、私が長年ギターを弾いてきた中で本気で思っていることです。

高い買い物で失敗する人が減ってほしいと思って書いています。

アルカンヘルは、楽器の個体差が大きく、打率も低い

私はアルカンヘルをうまく弾きこなせない側のギター弾きです。

そのため、誤解があったり、アルカンヘルのユーザーにとって不快な記載となるかもしれません。

先に謝っておきます。

プロはまだしも、アマチュアがアルカンヘルを使っていて、音が良いと感じることは極めて稀です。

(例外に該当する方も、直接お会いした中で何名かは存じております)

この理由は以下の通りと考えています。

- ハズレのアルカンヘルを使っている

- 他の名器に比べてバランスが悪い

- 良いアルカンヘルだとしても、奏者が魅力を引き出せていない

- 奏者と楽器の条件がマッチしていても、聴衆の側に良さが伝わりにくい

アルカンヘル・フェルナンデスは、個体差が非常に大きい楽器です。

各弦ごとの鳴りが大きく異なり、バランスが悪いものも多いです。

当たりのアルカンヘルは、スペインの楽器に良く表現されるように、余計な響きがなく美しい和音を奏でます。

この特徴は、味付けの濃い音に慣れた現代人にとっては地味な魅力です。

(どのアルカンヘルも響きは良いですが、鳴らなかったり、バランスが悪かったりする、という表現が正しいかもしれません)

魅力が地味なので、タッチが合う人(ポテンシャルを引き出せる人)も他の楽器に比べて少ないです。

理由は音を聴き取れないからです。

例えが悪いですが、ハウザーやブーシェなら弾けない人でもラッキーパンチで一瞬良い音が出ることもあります。

僅かしか良い音が出ないとしても、それはそれで難しい楽器を弾く楽しさがあります。

アルカンヘルは、弾けない人にはそもそも良い音が出せません。

もし、アルカンヘルを弾ける人が当たりの個体を見つけたとしても、「長所が地味」「バランスが悪い」等の理由で結局使わないことも多いです。

時代が進み、技術が進歩して繊細な感覚が失われる中で、響きに敏感な人は減っていると感じています。

人類が大味に変わっていくと、アルカンヘルの良さが分かる人は更に減っていくでしょう。

特に「アルカンヘル」と「ベラスケス」は注意

上記に書いた特徴は、アルカンヘルの他に、マヌエル・ベラスケスにも当てはまります。

アマチュアが使っていて、魅力を感じない名器の2大巨頭です。

(重ねて言いますが、私の耳が悪い可能性もあります)

こういった事情のためか、アルカンヘルとベラスケスは他の名器に比べて安く売りに出ることがあります。

すると、楽器を弾かずにネームバリューだけで買う層が購入します。

私は、相性が全く合わない、そもそもどう頑張っても良い音が出ないギターに長い練習時間を費やすのは、非常に不幸なことと思っています。

ギターに資産的価値を期待する方もいますが、株の方が確実な値上がりが期待できます。

(ギターにインカムゲインはない)

アルカンヘルやベラスケスを買うぐらいお金がある方でしたら、お店の楽器をたくさん弾いて自分にあった楽器を買った方が良いです。

楽器演奏の楽しさは他人が決めるわけではないので、リセールは悪くとも、自分が楽しめることが重要です。

とはいえ、超弩級のアルカンヘルは存在する

上に書いた通り、アルカンヘルは魅力が地味で、個体差が大きいためハズレが多く存在します。

当たりを弾く確率は15本に1本くらいなのではないでしょうか。

アルカンヘルを特別悪く書いたように感じますが、クラシックギターの名器とはそういうものだと思っています。

「8本くらい弾いてやっと1本、買っても良いものが見つかる」という印象です。

(良いものを持っている人がなかなか手放さない、という事情もあるでしょう)

アルカンヘルの中でも、「これはとてつもない楽器だ」と圧倒される個体を見たことがあります。

ブーシェやルビオを思わせる音で、地味だとは全く感じませんでした。

販売価格350万円くらいが多かった時代に、これは500〜600万円出す価値がある、と思わされました。

ネット上で聴いた、とある2名のプロがそれぞれ持っているアルカンヘルは、サントスやマルセロ・バルベロ級の音がしています。

現存する楽器のコンディションが良いことから、それらの2種類の音を最上のアルカンヘルが凌ぐ可能性があります。

こういった楽器であれば、700〜800万円でもおかしくはないです。

最近は楽器の音の価値に対して少し高めの音が付くことが多いので、1000万円したとしてもそれなりに納得できます。

ネット上で買えるアルカンヘルがあったとしても、いったん転売ヤーに買ってもらい、実店舗に並ぶのを待つのが良いと思っています。

アルカンヘルはあまりに打率が低いので、仮に値段が3倍になってもその方が賢いです。

今回の記事は以上となります。

最後までご覧頂き、誠に有難うございました。