日本国内の某所でギターの弾き比べを行いました。

弾いたギターは以下のラインナップです。

- ホセ・ルイス・ロマニリョス 198●

- アントニオ・マリン 198●

- ホセ・ヤコピ 197●

- アンドレア・タッキ 201●

- 山下暁彦 19世紀ギター 200●

- イグナシオ・フレタ 196●

- ユーゴ・キュビリエ 201●

- ヘルマン・ハウザー2世 195●

- ホセ・ルビオ 196●

- マルセリーノ・ロペス 201●

- 茶位幸信 198●

楽器の個体やオーナーの特定を防ぐため、年数の下一桁を伏せ、順番をランダムにしています。

これら11本全て、楽器店に並んでいたら即買いのギターと思います。

オーナーによって弾き込みと調整(弦の選定や張り方を含む)が行われた個体で抜群のセッティングでした。

私が持ち込んだ楽器は、全てビンテージの弦を張っております。

(張ってから1~2年以上が経過)

最近は仕事が忙しく、あまり練習出来ていないため、楽器が眠った状態からのスタートです。

別の方の楽器も、指の怪我であまり弾いていない状態とのことで、最初から本調子とはいきませんでした。

この弾き比べは3名で行いました。

(1名は遠方からの参加のため、楽器持ち込みなし)

久々にこのレベルの楽器を沢山弾きまして、衝撃的な体験でしたので感想をまとめます。

弾いたのは1本15分くらいだったため、各楽器については短めのレビューとなっております。

各ギターの感想(11本分)

ホセ・ルイス・ロマニリョス 198●

個人的には、ハウザーとスパニッシュの中間の楽器と捉えています。

中間という表現は正確ではなく、ハウザー的な骨格にブーシェ・ルビオのような色やスペイン的な音色の変化が乗った楽器です。

音に筋(すじ)があり、強く弾いても形が崩れない部分があるので、私はハウザー的だと感じました。

絶対音量はとても大きい、とまではいかないのですが、音に魅力と説得力があり、爆音に聴こえる程に音が耳を捉えて離しません。

過去にオーナーの方が小ホールで弾くのを聴いたことがありますが、低音の重さと存在感は凄まじいです。

人によっては「高音に比べて低音が鳴らない」と感じるらしいです。

繊細な反応を持っていて、タッチが悪い人が弾くととたんに低音が引っ込んでしまう楽器です。

(私も勉強させてもらいました)

最初は少し眠い音かなと思いましたが、他の楽器を弾いたあとにもう1度確認した際は8~9割目覚めていました。

音量・音色の深さ・変化など、文句の付けようがない楽器でした。

今回の楽器の中で、今の私のタッチで弾くのであれば、このロマニリョスがベストです。

アントニオ・マリン 198●

過去に記事にしておりました私の楽器です。

ナット・サドル・糸巻きの交換、サドルの下の木の撤去、弾き込みによってかなりブーシェライクな音になっています。

ロマニやルビオとは違った成分が音色に付帯していて、「エモい」音、情感に訴えかける音色です。

(私はこの成分を大事にしてナット・サドルを作っています)

音色そのものの深みもありながら、変化も付く万能な楽器でした。

私としてはハウザーっぽい要素のあるロマニリョスの方が扱いやすかったです。

遠方から来た友人の方がマリンの音色を引き出していました。

ブーシェ本家もそうなのですが、良くないタッチで弾き込むとリッチな鳴りからは離れていきます。

ブーシェとそのレプリカ群を見渡しても、上位のレベルの楽器だと感じました。

(当たり前ですが、最上のブーシェの方が良いです)

「近い年代のマリンを持ってきたら、このマリンのようにブーシェ風に近づける改造・調整をする」商売を●0万円ぐらいでやったらどうか、という意見もありました。

アンドレア・タッキ 201●

アンドレア・タッキは過去に沢山弾いたことがあります。(楽器店も個人も)

その中で1番良かったものを遥かに越えて良いタッキです。

タッチを受け止めきる懐があり、音が飽和してしまうような感覚が全くありません。

オーナーの方のラインナップの中ではパワー枠(音量要員)なのですが、豊潤な音楽性を備えています。

イタリアの明るさとブーシェの暗さが同居した存在です。

弾き方によっては明るいパキッとしたアタック感があり、これが音量と明瞭さに繋がっています。

私はもう少し太めでリッチな音に調整したいと感じましたが、そうするとアタック感は薄れるため、判断が難しいところと思いました。

(スパニッシュにするか、よりブーシェライクな音にするか)

このタッキは、オリジナルのナットの溝形状が悪かったのを軽く削った状態なので、これが完璧・完成ではありません。

同じブーシェモデルとして、マリンとどちらが良いのか、を考えます。

他に楽器を一本も持っておらず、音色の深さや変化を重視するならマリンと思いました。

音色や表現力のあるギターを他にも持っていて、音楽性のあるパワフルな楽器が欲しいならタッキです。

ただ、このレベルのタッキは他に見たことがなく、マリンもだいぶ手を加えているので、あまり参考になりません。

想像ですが、これと同格のタッキは、少なくとも日本にはないのではと思っています。

タッキについて余談、憶測の話です。

(間違っていたら風評被害なのですが)

タッキのギターは、チェックリストで出来を確認するような製作方法になり、音が変わってしまったのでは、という話を友人としたことがあります。

(日本の製作家においても、そういった楽器があります)

手工品のギターは製作家の感覚で1本ずつキャリブレーションして作ることが重要で、車のような工業製品を作る際の確認方法では、音は良くなりません。

ホセ・ヤコピ 197●

このギターも音色に深みがあって変化も付くギターです。

音量は部屋で聴く分には充分大きいですが、絶対音量はそれほどではありません。

弾いていてこれほど楽しいギターはないでしょう。

アルゼンチンの粘ってしなるような野性的な低音(ドムドムします)と琥珀色の高音を持っています。

このギターは私がナット・サドル・糸巻きを変え、表面板の塗装を少し削りました。

製作家に依頼してブリッジ穴の開け直しもしてもらっています。

音が良いだけのヤコピは一定数存在しますが、この個体は調整によってクラシックの楽器として全く文句なく使える機能を持っています。

過去に友人がこのギターでバッハのフーガを弾いて、「すごい…この音も繋がって聞こえる…、この音も…」とぶつぶつ言っておりました。

この音楽性・機能であればシンプリシオに匹敵するのではという声もありました。

機能的で腰のあるシンプリシオは探すのが難しいです。

音質が良いヤコピを見つけたら、適切に手を加えて機能を改善することをおすすめします。

張りの強さや振動を妨げている感覚に関しては、調整でコントロール可能です。

(この楽器は凄いですが、これ以外の個体でもこの状態に仕上げられると思います)

他の銘器に比べると材料が劣るのか、あまり弾いていないとネックの状態は変動します。

(それでも良い音がするのが不思議)

そのため、私は半音下げで管理しています。

これにより通常の調弦にして目覚めるまでに少し時間がかかりました。

山下暁彦 19世紀ギター 200●

このギターは、モダンギター的な要素がほとんどないギターです。

リュートやバロックギターを思わせる音色をしています。

リュートの音を知っていたらもちろん違うのですが、知らなかったらこれがリュートの音でも良いぐらいです。

19世紀ギターながらも、古典よりもルネサンス・バロックを弾きたいという意見がありました。

このギターに対して私は、左手が弦落ちしやすい等弾きにくい面があると感じていました。

しかし、過去に友人が何の問題もなく弾きこなしたのを見て、この欠点は演奏者側の問題だなと思っています。

音色の変化も付く楽器ですが、形が変わるというよりは、成分を変えるタイプです。

(リュートのような音とギター的な丸みのある音を行き来させる)

高音は子音に飛んだ抜ける・通る音です。

低音はゴーンという深く量感のある音がします。

「小さなボディが全身で震えている」とき特有の音色です。

他の銘器と比べても負けない音色を持っていました。

このパワフルさはオリジナルの19世紀ギターでは不可能です。

機能面で弾きにくいところもあるのですが、音でこの楽器に勝る19世紀ギターを見つけられずにいます。

イグナシオ・フレタ 196●

このフレタは、フレタの中でも最上の個体です。

ホールで聴いたことがあるのですが、筋肉質な音がよく耳に残ります。

フレタがコンサート向けの楽器として信頼されるゆえんです。

私はイタリアのロディなどが彫刻のダビデ像ような筋肉質な音だと思っています。

(ロディは最近のものよりも2010年頃が好みです)

このフレタはイタリアの楽器よりもオーガニックで、更にバルクアップしたようなムキムキさを持っています。

不自然さがないので、ぼーっと聴いていたら音が大きい楽器とは思われないかもしれません。

製作した当時はコンサート向けで存在感のある楽器だったと思うのですが、昨今は味付けが濃くて闇雲に鳴る楽器が増えたので、地味に感じる現代人もいる気がします。

音色の変化も抜群で、深いところから轟く低音が出ておりました。

音量・音質・変化を満足していて、タッチが合う人には最強の楽器と思います。

私はこのベクトルの音色の変化があまり得意でなくて、完全に扱い切ることは出来ませんでした。

1度弾いてその後は弾かなかったので、もう1度弾いたらまた違う姿を見せてくれたのではと思っています。

ユーゴ・キュビリエ 201●

キュビリエの中では音質が良く、音も太い個体です。

バランスも完璧と思います。

(カーボンっぽい、音が細い個体は個人的にはNG)

一般的な楽器とこのキュビリエを比べた場合、「この音色の差なら音量が大きいキュビリエが良いのでは」と思うことが多いです。

ただし、今回は銘器が揃いすぎていて相手が悪かったです。

音質・音色の変化で銘器に劣っていました。

ラティスブレーシングはタッチに寛容な分、ファンブレースの楽器ほどの繊細さはありません。

(違ったベクトルの音色の変化が求められます)

私以外の奏者はドカドカ音を出すタイプではなく、その点も魅力半減に繋がっていました。

遠方から来た友人から「過去にこの個体を見たはずですが、違うものな気がする」と言われました。

同じ立場なら、私も全く同じこと感じたと思います。

弾き込みや弦のチョイスによって、楽器の音色が大きく変わっておりました。

他の楽器に劣るように感じるかもしれませんが、私はタッチが合っており、独特の音色は弾いていて楽しいです。

ブーシェ以外にフランスで銘器と呼べるギターは少ないので、この個性は希少です。

(マゼもブーシェの派生ですし、他の良いギターも濃厚というよりは木質の楽器が多く)

ラッカー塗装で手軽に扱える(セラックに比べて)こともあって、今のところ手放す気にはなりません。

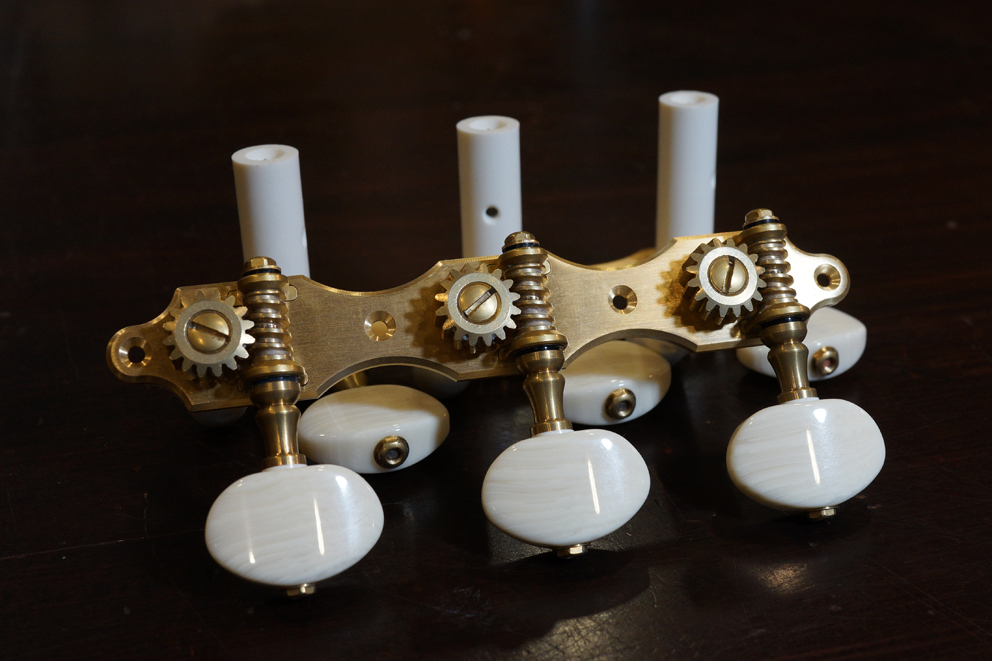

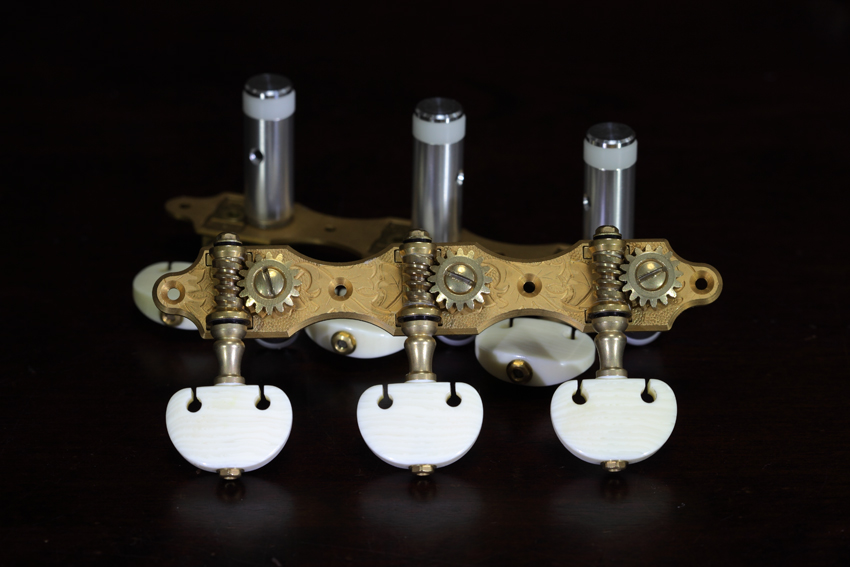

糸巻きはアレッシーなのですが、他の楽器と比べたときにはっきりと問題を感じました。

糸巻き2組の内、高音側の3つが操作に追従しません。

(アレッシーが悪い可能性もありますが、片側全部ということは衝撃でギアにガタつきが生じたのかも)

ロジャースに付け替えたいのですが、気を使う楽器になってしまうのも嫌です。

FANAでゴトーの軸間36mmの糸巻きが掲載されていて、このデザインの35mmがあれば良いのにと思っています。

ゴトー36mm

ゴトーの既存のラインにハウザースタイルのタイプがあります。

しかし、彫刻がむしろ日本っぽくて垢抜けないと感じてしまって、私はこのデザインが嫌いです。

良く出来ていて惜しいからこそ、好きになれないです。

(画像はFANA社より引用)

ヘルマン・ハウザー2世 195●

ハウザー2世は年代によって個性が異なり、その中で当たり外れもあります。

この楽器は特に素晴らしいハウザー2世です。

オーナーの方は、当初、別の年代のハウザーを探していたようなのですが、この個体に魅力を感じて購入したとのことです。

よく見かけるハウザー2世ですと、ピアノの音をガラスに閉じ込めたような音色の変化が付きにくい楽器なのですが、この個体はそうではありません。

このハウザー2世を使用した演奏を聴いて、私も過去にフレタのようだと思ったことがあります。

(とある楽器店の店主もそう思ったことがあるとのこと)

ただ、この楽器の音色を完全に弾きこなせるのはオーナーの方だけなのではと感じています。

私も典型的なハウザーの音は出せるのですが、それ以外のパレットをうまく引き出せません。

遠方から来た友人は「全ての楽器が素晴らしいですが、このハウザーが1番凄いのでは」と言っていました。

今回、この楽器を最初に弾いたとき、まだ眠っていて、正直「あまりぱっとしない」と思いました。

(この感覚は、ロマニリョス、フレタも同様でした)

遠方から来た友人をホテルに見送った後、もう1度弾いたときは、ロマニリョスと同様に8~9割目覚めていて、空間を制圧する圧倒的な音が鳴っていました。

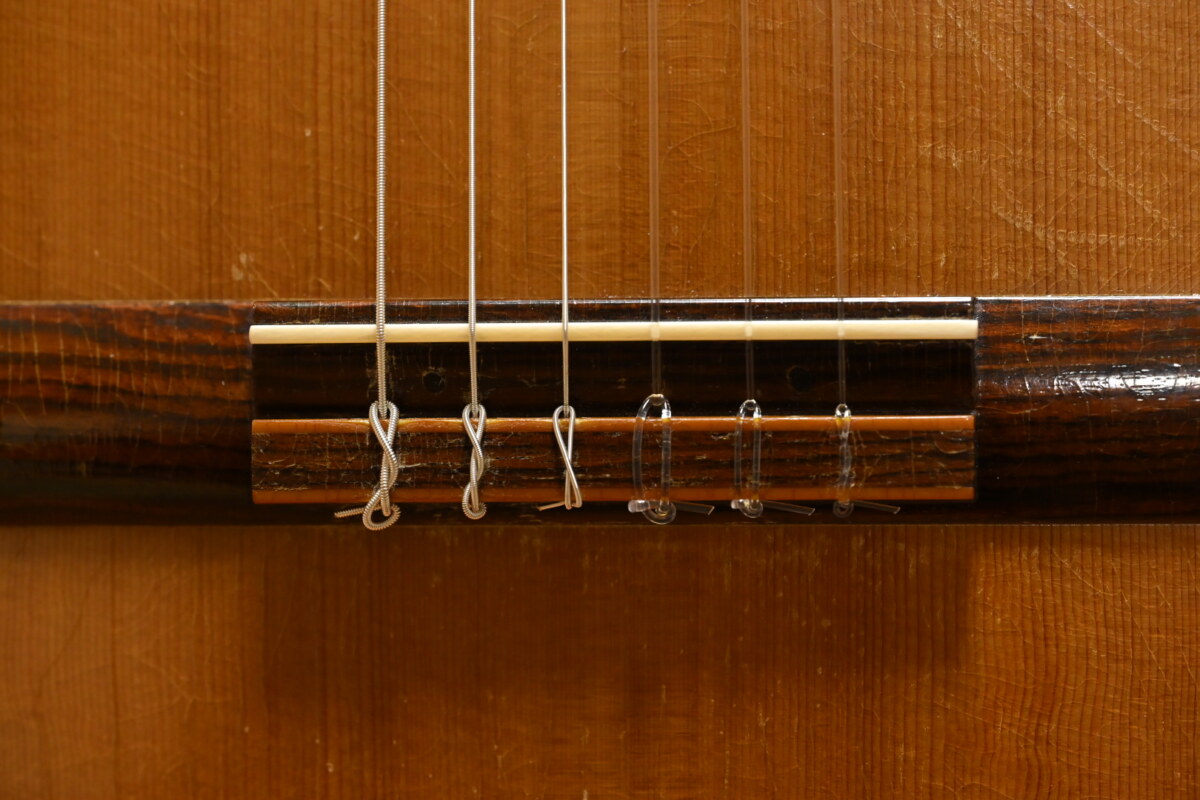

このハウザー2世のみ写真を撮りましたので、記念に載せておきます。

マルセリーノ・ロペス 201●

このロペスは、マルセロ・バルベロのモデルです。

巷に溢れた鳴らないロペスとは異なります。

赤?がデザインに採用されていて特別に作られた楽器なのでは、とか、本人が弾くために手元に取っておいたもの(なので魂がこもっている)では、といったエピソードもありました。

(しかし、この辺の話は私はあまり重要視していません。●周年記念的な楽器が特別良いわけではない、という例が腐る程あるので)

この楽器は購入時に私も立ち会っていました。

店頭にあった状態は3弦がカーボンだったこともあり、響きが落ち着かない・落とし所を見失ったような状態でした。

弦のチョイスや巻き方、ナットの調整で全く別の楽器へと生まれ変わりました。

通常のロペスより明らかに骨太で、タッチに対する懐があり、音が深いです。

音色に余計な響きがなく、無音の中で音を聴くとハウザー2世のような暗く深い世界が広がります。

(もちろん、音の形はハウザー2世ではないですが)

私はこの楽器とはタッチが合いませんでした。

私のタッチは高音が伸びる明るい成分を加えるのですが、その弾き方ではこの楽器は高音が鳴り切りません。

(聴いている分には伸びていると思うのですが)

普通の音量で弾く分にはそれ程難しい楽器ではないのですが、「良く鳴っている」状態まで鳴らし切るにはタッチを選ぶと思います。

相性の問題によって、購入時に試奏しているときも「良い楽器だが、自分では選べない」と考えていました。

あらためて、ハウザー2世並みの世界観を持った楽器なので、各個人のタッチの相性や楽器の選び方の違いが面白いと感じています。

ホセ・ルビオ 196●

このホセ・ルビオは私のメインの楽器なのですが、ここ2~3年弾いていませんでした。

最近は、マリンやヤコピなど、音色の良さとタッチへの反応を兼ね備えた楽器を使った方が良いのではと思っていたからです。

このルビオは音色の変化に対する反応が鈍いです。

マリンもヤコピもルビオに比べるとだいぶ安い価格で購入していて、サンクコストによって「ルビオが悪い」と認めたくないという気持ちもありました。

(安いルビオの3倍、一般的な年代のルビオの2倍、高いルビオの1.5倍の価格で買ったルビオでして)

ルビオ購入当時は、「とにかく音色が良い楽器が欲しい」と思っていました。

ギター購入に関して風情のない話をします。

50~100万円(高くても150万円)くらいのポテンシャルのある楽器を選び、調整によって200~300万円以上の音に仕上げるのが最もコスパ・満足感が良いと思っています。

(この記事に書いたタッキのように、新品で買うべき場面もあります)

私が300~500万円以上を払うのは、余程の楽器を見つけた場合のみです。

話を元に戻します。

このルビオは、そういったふざけた金額を出さなければ手に入らない抜群の音色を持っています。

私が購入時にこのルビオから受けた衝撃は、間違いではありませんでした。

(購入時は、友人も同席していました。間違いなら止められていたはずです。)

音の濃さに関しては、ロマニリョス以上の深みを備えています。

2年くらい弾かれていなかったこともあって、当初は響きがまとまりませんでした。

このルビオもハウザーと同じく、遠方からの友人をホテルに送った後にもう一度弾いたら大化けしていました。

24時間空調を切って完全な無音状態で弾くと、ブーシェのような有機的な艶かしさがあるのに、切れ味のよい刃物のようなゾクッとした凄みが感じられます。

ブリームがルビオを弾いているレコードをまともなオーディオ環境で鳴らせば、ほぼ同じ音が聴けます。

ナットが低いことにより1弦開放の音がビリついているので、また改めて調整する予定です。

茶位幸信 198●

ここまで銘器を散々弾いた後に、国産のギターを弾きました。

この茶位はブーシェモデルで、約2万円で購入したものに手を加えているとのことでした。

弾き比べに参加していた友人も、私も、「あれ、ここまで弾いたどの銘器よりもこれが良いのでは?」という空気になりました。

音の粒立ちがはっきりとしていて深みもあります。

先ほど弾いたアンドレア・タッキの音をより太くし、イタリア的な癖の悪い部分を抜き、明瞭にした印象です。

この手の国産ギターは低音・高音のどちらかが鳴るものも多いですが、この茶位はどちらも鳴っています。

トーレスの様式が混ざったブーシェの骨格でした。

私の勝手なイメージですが、2000年代以前の製作家が魂を込めて作った大当たりのギターの音がしています。

過去の経験上、海外の楽器に勝る手応えを持った古い日本のギターを何本か見たことがあり、今回の楽器もそこに該当します。

ここまで、散々ヨーロッパに被れた(かぶれた)批評をしてきました。

しかし、この茶位は日本人のタッチに合っているようで、タッチが楽、音作りが非常にやりやすいです。

ラベルを張り替えてブーシェだと言えば、8~9割の人が納得する音でした。

(私も納得します)

よくよく聴けば、微妙にタッチに対して音色が完璧には追従しきれていない部分もあります。

ただ、この点は「こんなに良いなんて嘘だ」という疑いを持って20分くらいチェックして気付いたことです。

もし「ブーシェですよ」と言われて弾いていたら、この僅かな欠点にも気付かないでしょう。

ほとんどのブーシェよりもこの2万円の茶位の方が格上です。

弾き比べの感想「領域展開内の術式は絶対当たる」

この弾き比べで弾いた楽器はどれも素晴らしかったです。

その中でも、圧倒的な世界観を持つ楽器を持つ楽器のインパクトは凄まじかったです。

ハウザー2世、ロマニリョス、ルビオがこのカテゴリーに該当します。

「音色に深みがあって、美しい」というただそれだけのことなのに、聴く人の心を捉えて離しません。

久々に「楽器の単純な音の良さに感動する」という体験をしました。

(ルビオを2~3年ぐらい弾いていなかったのもあり)

ルビオを完全な無音の環境で聴くと、音色の中に生き物がいて、こちらの心を覗いてくるかのように錯覚します。

(ブーシェもそういう楽器です)

私は自分の楽器を過剰に褒めるつもりはありません。

ナットやサドル等を調整することが前提であれば、現在楽器店に並んでいるギターからも「買いたい」と思うレベルのものを複数見つけられると思っています。

しかし、今回感動したような「音の魅力だけで独自の世界へ引きずり込む」程のギターは見つからないでしょう。

真の銘器との出会いに備えて、お金は貯めておくべきだと思いました。

銘器は弾きやすい、が・・・

銘器は「しっかりした強いタッチを求められる」といいます。

今回並んだ銘器の中に、上記の表現が当てはまるような鳴らしにくい楽器はありませんでした。

高額な銘器の中でも、ハズレの個体は「しっかりした強いタッチを求められる」かもしれません。

「強いタッチで弾かないと鳴らない」は、高くて悪い楽器を売るためのセールストークと捉えています。

ただ、銘器を弾くのが簡単かと言われると、そうではないです。

コツが必要で、これを持った人に対しては簡単に心を開いてくれます。

銘器が持っている難しさに対して、「力でなんとかなる」ということはないです。

(力で弾いてしまうと、鳴らなくなります)

余談、少しタッチの話をする

このブログで以前から書いている「タッチが良い友人」の音を聴きましたが、やはり抜群に音が良かったです。

弱音で弾いた場合でも、強く弾いたときと同じ成分の音が出ていて、私はこれが出来ません。

この弾き方が出来ていれば、どんな状態からでも楽器を鳴らすことができます。

今回の楽器の中では、ロペスはこのタッチが必須でした。

この方のタッチを目の当たりにすると、「今日は楽器のコンディションが悪い」と感じる人は全員タッチが悪いと言わざるを得ません。

(タッチが完璧とは言えない、という意味)

タッチが良い人は、その日の楽器の調子が悪くとも本番で使えるレベルまでは楽器を起こすことが出来ます。

私は高音を明るく弾いて、音が伸びるor粒立ちが良くなる弾き方をしているようです。

自分が所有している楽器にはこれがハマりやすかったです。

(今回の中では、ルビオ、ロマニリョス、ハウザー2世、キュビリエ、タッキ、ヤコピ、山下暁彦19世紀ギターが該当)

眠っている楽器をいったん鳴らしきるまでは私のタッチで問題ないのですが、ある一定から一旦鳴りが悪くなる期間がきます。

私のタッチが良くないのでしょうが、爪の都合も大きいと考えており、これ以上はどうしようもない気もしています。

一旦鳴りが悪くなったとしても、弾く位置をブリッジ寄りにして、音色に注意して弾くと楽器が復活してきます。

慢心したまま弾かず、鳴りが悪く鳴ったらタッチに気を使うことで乗り切るつもりです。

今回の記事は以上となります。

最後までご覧いただき、誠に有難うございました。